Il aura fallu une dernière réunion le jeudi 11 septembre pour que les responsables de la pêche maritime et fluviale arrivent à un compromis avec la ministre pour définir le niveau de quota.

Ce sera la saison prochaine : 55 tonnes soit 10 tonnes de moins que la saison dernière alors que les civelles remontaient en abondance et que rien ne laissait paraitre une baisse du recrutement bien au contraire ! Ce niveau de quota est accompagné d’une demande de plan de sortie de flotte dont les conditions laissent un peu dubitatif : 90 000 euros par navire sorti sous réserve que la civelle représente 75% du chiffre d’affaires de l’armement. Le tout pour préparer une nouvelle baisse de quota en 2026 -2027 !

Tout est fait pour faire mourir à petit feu une activité patrimoniale dont les acteurs s’aperçoivent de plus en plus qu’ils sont complètement sacrifiés sans véritable raison et certainement pas au profit de la protection de l’espèce.

La source de tous les maux: un rapport d'expertise qui ne repose que sur du vent !

Nous avons déjà longuement discuté de la qualité des analyses fournies par le groupe du travail du CIEM (voir « Livre Blanc sur l’anguille ») et par le Comité Scientifique chargé de la définition du niveau du quota français pour la civelle.

Il est évident que la gestion de cette espèce à partir des indicateurs classiquement utilisés pour la gestion d’un stock selon le Rendement Maximum Durable est une tâche qui, en l’état des connaissances, est plus que difficile. Mais ce n’est pas une raison pour s’accrocher à une courbe de tendance du recrutement dont la définition, dès le départ, avait pour but de montrer uniquement la diminution inquiétante de cette population à l’échelle de son aire de répartition.

La qualité de cette courbe s’est dégradée au cours du temps et notamment à partir de l’année 2008, lorsque les experts ont décidé de ne plus prendre en compte les données des principales pêcheries de civelles françaises. L’analyse des séries utilisées actuellement montre que nombre d’entre-elles, et en particulier sur la façade atlantique, zone où doit se manifester en premier l’augmentation du recrutement, n’ont pas été validées (ni inter calibrées) comme indicateurs pertinents de la variation de l’abondance des arrivées de civelles.

Cerise sur le gâteau: le peu de données que l’on possède maintenant sur la façade atlantique et notamment dans le golfe de Gascogne (où sont les principales pêcheries) est mélangé avec des séries de Méditerranée qui bien évidemment ne font que brouiller le signal.

Conséquence la courbe de tendance sur laquelle repose pratiquement toute l’analyse et la définition du quota français est une base dont la qualité s’est dégradée au cours du temps et qui ne peut même plus incorporer de manière crédible les données quantitatives de la pêcherie civelière française.

La réalité du terrain est toute autre !

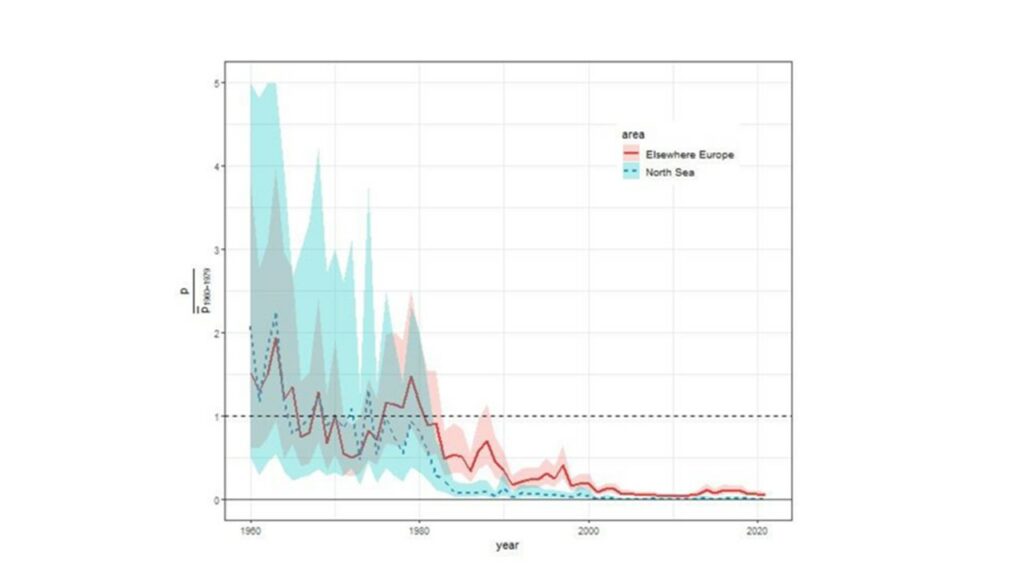

Le figure ci-dessus est extraite du dernier rapport du groupe de travail anguille du CIEM. La courbe de tendance de l’indice de recrutement par rapport à un niveau de référence qui est le niveau moyen de la période 1960 – 1979, pour la zone qui concerne la pêcherie civelière française est la courbe rouge dite « Elsewhere Europe » (mélange de données de l’Atlantique, y compris la Manche, et de la Méditerranée). Le signal est plat avec un léger renflement ces dernières années.

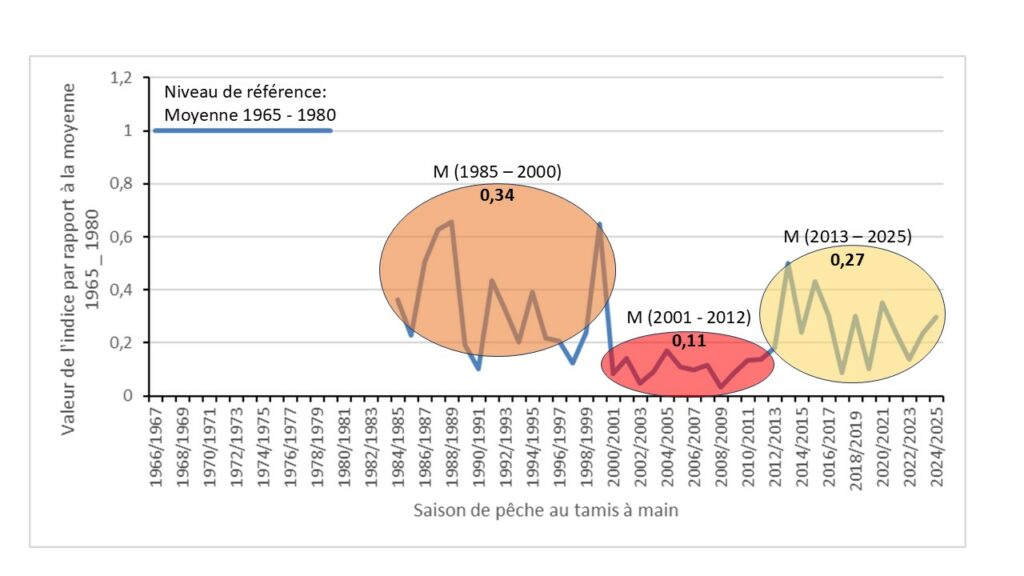

Au premier coup d’œil, on voit bien que la tendance de l’évolution de cet indice (construit selon le même principe que celui utilisé par le CIEM) n’est pas la même. Les données ont été ici précisément analysées, elles sont homogènes (même engin de pêche) et même pêcherie. L’effort de pêche effectif est pris en compte et permet de minimiser l’effet de la diminution des jours de pêche sur le volume des captures débarquées. On voit bien que l’on se rapproche des niveaux de ceux que l’on avait dans les années 90s et surtout presque 3 fois supérieur à ceux que l’on avait « au creux de la vague ». Rien à voir avec la courbe utilisée par le CIEM et les gestionnaires européens et nationaux pour éradiquer la pêche.

Nécessité d'une approche partenariale pour éviter l'incompréhension de ceux qui subissent socialement et économiquement des décisions non justifiées.

Une fois de plus, la Charte de l’Environnement a été bafouée. N’en déplaise aux gestionnaires et aux ONGs bien pensantes, l’analyse du risque n’a pas été effectuée correctement. La prévention s’est concentrée presqu’uniquement sur la régulation de la pêche qui a atteint, selon le Parlement Européen, les objectifs assignés par le règlement 1100/2007. Ce n’est pas le cas des autres facteurs qui impactent fortement la ressource: pollutions multiples, continuité écologique entravée aggravant l’impact des prédateurs comme le silure sur cette ressource.

L’administration prévoit pour l’année prochaine une baisse du quota de 10 tonnes au moins pour se plier aux exigences de la Commission Européenne. Tout ceci montre que la gestion se fait plutôt sur des arrangements politiques, plutôt que sur des faits avérés et vérifiés.

Puisque nos gestionnaires ne veulent pas faire appliquer le règlement 1100/2007: article 7 – modification de la clé de répartition tout à fait justifiée dans notre cas puisque le prix de la civelle de repeuplement est très inférieur à celui de la civelle de consommation, puisque la Commission Européenne s’oppose à la définition d’un quota d’export hors-UE, alors il n’y a qu’à se plier à l’avis du Comité Scientifique : enlevons le quota de civelles puisqu’il n’est pas nécessaire à la protection de la ressource.

Le rapport est explicite sur ce point : « On constate que, tant que la réduction effective du taux d’exploitation obtenue par la diminution du nombre de pêcheurs (ou toute autre mesure) se situe entre 0 et 40%, le TAC estimé est relativement stable (34.9 t pour 0 %, 36.5 t pour -40 %) et la gestion par quotas limite effectivement l’exploitation. A contrario, dès que la réduction effective est supérieure à 56 %, elle suffit seule à atteindre l’objectif de gestion, rendant inutile une gestion par quotas » (tiré de Avis du CS du 11 juillet 2025 sur « Estimations des possibilités de capture des anguilles de moins de 12 cm pour la saison 2025 – 2026« ). D’après le Tableau II.5 de ce même rapport : depuis 2019, cette diminution est proche ou supérieure à 56%.

Comme le quota avait été défini dès le départ pour faciliter l’export hors UE (sous-quota d’export hors UE de 14 tonnes dès la mise en œuvre du plan de gestion français), puis non autorisé par la Commission Européenne depuis 2011 (pour des raisons que nous ignorons), ce quota peut être enlevé (la France est le seul pays à l’avoir mis en œuvre) puisqu’il ne sert à rien et qu’il est donc non conforme au principe de prévention de la Charte de l’Environnement.

Ce que les pêcheurs professionnels réclament avec insistance c’est un peu de considération et surtout une approche partenariale qui, seule, peut leur permettre de comprendre les règles de gestion mises en œuvre et basées à la fois sur leurs observations et sur des travaux qui les prennent en compte. La position de l’administration française n’est pas soutenable quand elle continue à défendre une approche qui n’intègre plus les données de pêche que ses services récoltent et qui permettraient enfin de gérer cette ressource selon les méthodes classiquement utilisées par le CIEM pour d’autres espèces (tout au moins pour ce qui concerne l’évaluation du recrutement et de ses fluctuations).