Quelques rappels historiques

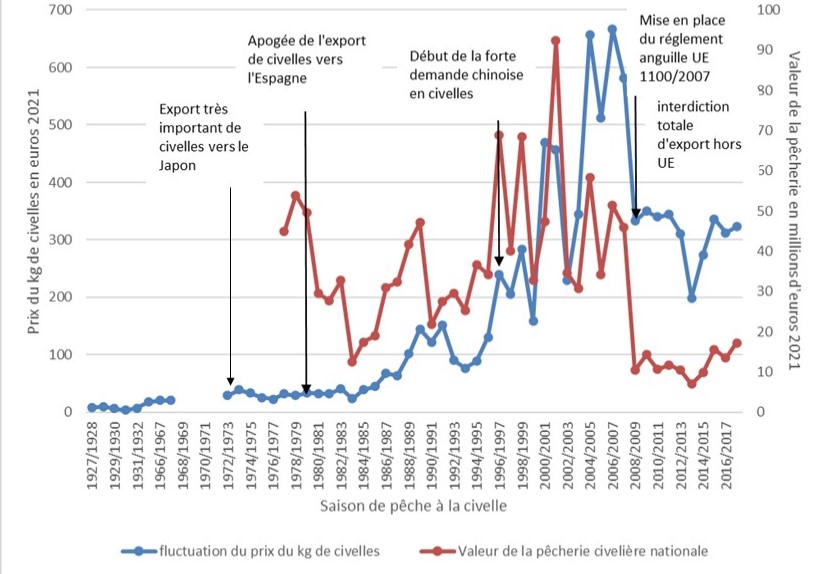

Au début des années 70s, la civelle pêchée en France est en partie exportée au Japon. Ce volume d’export vers le pays qui consomme le plus d’anguilles dans le Monde, atteint 180 tonnes en 1973 pour une valeur correspondant à 18,5 millions d’euros, puis chute rapidement au cours de la décennie suivante à des valeurs qui atteignent au maximum 50 tonnes soit au plus 10% de la production nationale.

A la fin des années 70s, le marché espagnol reste le principal débouché. En 1979 et 1980, 725 et 840 tonnes sont expédiées vers l’Espagne. Après 1980, les captures de civelles commencent à chuter, mais la baisse des prises est compensée par un prix moyen au kg passant de 25 euros en 1980 à plus de 50 euros (valeurs 2021) entre 1983 et 1985. Ainsi, entre 1979 et 1983, la valeur de l’export vers l’Espagne se situaient entre 17 et 22 millions d’euros2021 soit plus de 10 fois la valeur exportée au Japon à la même période.

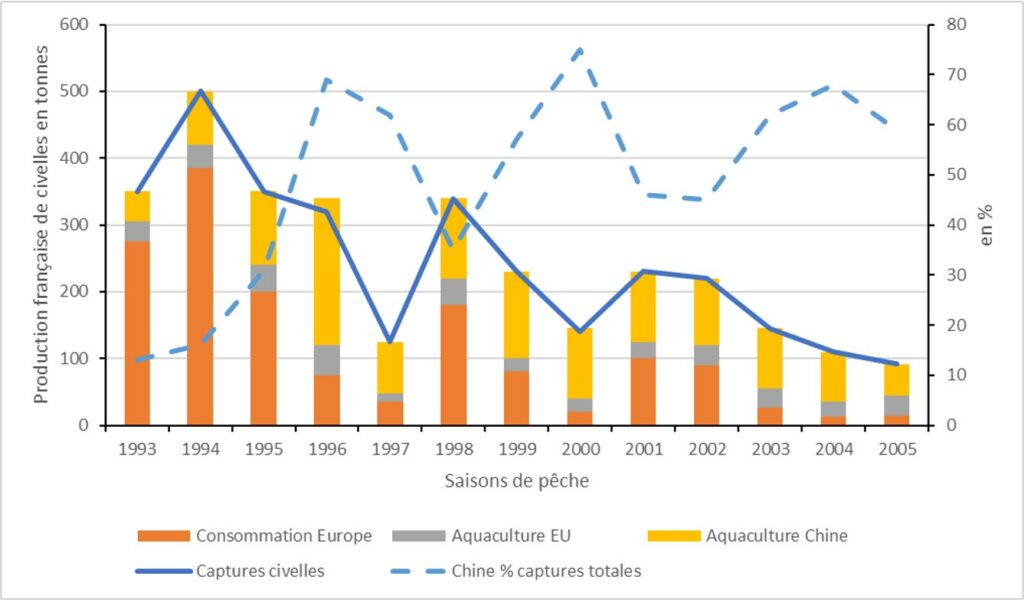

Au début des années 90s, on observe une montée en puissance de l’anguilliculture chinoise qui commence à acheter une importante quantité de la production de civelles européennes. De 1995 jusqu’à la mise en place de la réglementation européenne en 2007, plus de 50% de la production de civelles françaises sont achetés par la Chine (figure ci-dessous, d’après Nielsen and Prouzet, 2008 – FAO Technical paper 508).

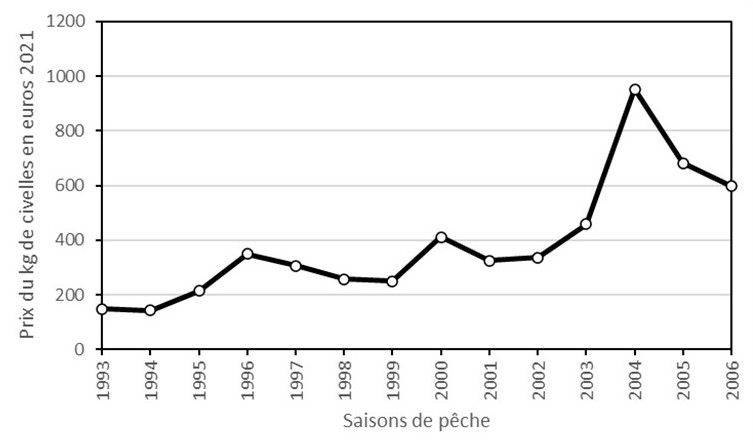

Les prix augmentent régulièrement et parfois fortement comme le montre le diagramme ci-dessous d’après Prouzet et al, 2023 – ISBN 978-84-127109-0-8)

Cette forte augmentation du prix suscite évidemment toutes les convoitises. Les marchés parallèles se multiplient malgré tous les efforts des structures de la pêche professionnelle fluviale et maritime pour contrer cette pêche illégale. Ces marchés viennent concurrencer le marché légal. Ce n’est pas une période « de mauvaises pratiques, une situation d’irresponsabilité et un climat d’illégalité » comme le prétend le SEG, mais une période où au sein des Comités de Gestion des Poissons Migrateurs et du CIPE (Comité Interprofessionnel de la pêche des poissons migrateurs et des Estuaires), les responsables de la pêche professionnelle française se battent pour faire respecter des règles de gestion et de commercialisation plus strictes.

C’est dans ce contexte social et économique caractérisé par une pêcherie civelière qui représente la seconde ressource en valeur du golfe de Gascogne que des ateliers européens sur l’anguille s’ouvrent à Bruxelles en 2006.

En 2007, sous la pression de la Commission Européenne, l’anguille européenne est inscrite à l’annexe II de la CITES.

Le 13 mars 2009, l’inscription de l’anguille européenne à l’annexe II de la CITES est mise en application. La conséquence principale est l’impossibilité d’exporter comme d’importer de l’anguille européenne sans certificat de transport CITES. Une seule exception, les échanges entre pays européens sont possibles sans certificat, l’UE étant considérée comme une seule entité. L’anguille européenne (Anguilla anguilla) est la seule espèce d’anguille inscrite à l’annexe II de la CITES. Elle est classée sur la liste rouge de l’UICN au même titre que les deux autres espèces d’anguille utilisées essentiellement par la filière d’élevage : Anguilla rostrata (anguille américaine) et Anguilla japonica (anguille japonaise).

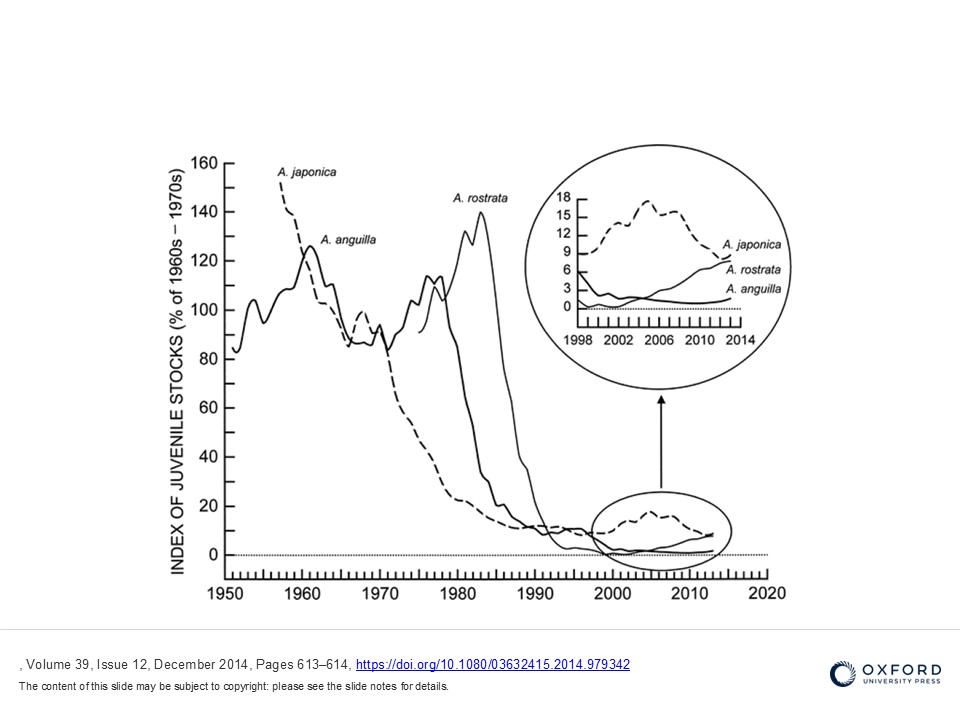

Pour des raisons un peu obscures, car les données sur ces trois espèces sont plus qu’incomplètes et leurs indicateurs d’abondances montrent des tendances rapides à la diminution ces dernières décennies, l’anguille européenne est classée plus mal que les deux autres, en « danger critique d’extinction », alors que les deux autres sont mises dans la catégorie « en danger ». Pourtant, la tendance est bien la même ainsi que le montrent les courbes ci-dessous extraites d’un document de 2003 (Dekker et al 2003) présenté au Québec.

Les causes de ces diminutions sont multiples et leur hiérarchisation reste encore difficile à faire.

Des ateliers européens sur l’anguille va découler le 18 septembre 2007 la définition d’un règlement anguille dit règlement 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes. Ce règlement préconise une approche globale (action sur tous les facteurs humains impactant l’espèce et ses habitats), autorisation de la pêche mais avec un contrôle de son impact « en réduisant de 50 % au moins l’effort de pêche ou les captures par rapport à l’effort de pêche moyen ou aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006 », mise en place de programmes de repeuplement (transferts d’individus) à partir d’un pourcentage des captures de civelles autorisées qui devra atteindre 60% des captures totales allouées en 2013.

La France valide son plan de gestion anguille en 2009 et définit notamment une gestion par quota. Celui-ci est défini par un comité scientifique et doit permettre d’atteindre l’objectif fixé : diminution de 50% de la mortalité par pêche. Cette définition d’un quota permet en outre de fixer un volume de captures maximal réservé à la consommation et un volume de captures maximal réservé au repeuplement (transfert des civelles au sein de la zone européenne de l’aire de répartition de l’espèce).

Les conséquences d’une telle inscription : un marché légal de l’anguille confiné à l’Europe et sous tension.

En décembre 2010, la Commission Européenne interroge sa structure de conseil scientifique appelé SRG (Scientific Review Group) pour savoir s’il est possible de délivrer un certificat d’effet non préjudiciable de transport pour l’espèce conformément à la règlementation CITES sur le transport des espèces sensibles. Le verdict est sans appel : «The SRG assessed the situation for export of European eels: it was agreed that it was not possible to perform a « non-detriment finding » for the export of European eels, i.e that it was not possible for the SRG to consider that the capture or collection of European eel specimens in the wild or their export will not have a harmful effect on the conservation status of the species or on the extent of the territory occupied by the relevant population of the species. The SRG would reassess the situation by the end of 2011”[1].

Depuis cette date et jusqu’à ce jour, il n’a pas été délivré d’avis de commerce non préjudiciable par les instances européennes et donc l’export de l’anguille et a fortiori de la civelle destinée à la consommation en dehors de l’UE sous mandat CITES n’est donc pas autorisé. Par contre, le Royaume-Uni sorti de l’Europe, le Maroc ou la Tunisie situés en dehors de l’Europe ont obtenu ces mandats CITES pour de l’export soit vers la Russie soit vers l’Asie.

L’inscription à la CITES a pour conséquence directe de cantonner le marché de la civelle, capturée presqu’exclusivement par la pêcherie française, au territoire européen ce qui induit un marché sous contrôle quasi-total de la filière d’élevage à des prix très inférieurs aux prix pratiqués sur le marché asiatique où l’exportation peut se faire sous mandat CITES.

[1] Le SRG a évalué le cas de l’exportation d’anguilles européennes : il a été convenu qu’il n’était pas possible d’effectuer un « avis de commerce non préjudiciable » pour l’exportation d’anguilles européennes, c’est-à-dire qu’il n’était pas possible pour le SRG de considérer que la capture ou la collecte de spécimens d’anguilles européennes dans la nature ou leur exportation n’auront aucun effet préjudiciable sur l’état de conservation de l’espèce ou sur l’étendue du territoire occupé par cette population. Le SRG réévaluera la situation d’ici la fin de 2011.

Pourtant, il semble évident que dans le contexte du règlement européen CE 1100/2007 qui permet l’exploitation contrôlée de l’anguille et de son alevin et dans celui de la règlementation nationale qui définit conformément à l’article 7 du règlement 1100/2007, un sous-quota de consommation de 40% du quota global, un avis de commerce non préjudiciable puisse être délivré puisque la civelle de consommation est destinée à l’alimentation et non à la reproduction. Que la civelle soit consommée en Europe ou en Asie, le résultat sera le même biologiquement, l’alevin ne participera pas à la reproduction. Nous verrons ultérieurement que les conséquences de cette décision tout à fait inexplicable des instances européennes sont graves pour l’économie de nos petites pêches professionnelles maritimes et continentales.

L’inscription à la CITES a-t-elle permis une diminution du commerce illégal ?

L’anguilliculture mondiale est une ressource économique de plusieurs milliards de dollars qui repose sur la capture d’alevins dans le milieu naturel. Le contrôle du commerce pour limiter le trafic illégal est donc nécessaire. Cependant on peut se poser la question de l’intérêt de cette inscription très contraignante pour la pêche civelière française lorsque que l’on regarde les résultats obtenus après 15 années d’inscription à l’annexe II. Des analyses effectuées en 2018 et 2019 dans de grandes chaines de supermarché à Hong-Kong[1] montrent que 45% des produits à base d’anguille testés sont de l’anguille européenne, 35% de l’anguille américaine et 10% de l’anguille japonaise. Rappelons que seule l’anguille européenne est inscrite à la CITES. Si des exportations sous mandat CITES, notamment en provenance du bassin méditerranéen, peuvent expliquer la production d’anguille européenne dans les élevages asiatiques et notamment en Chine, cette importante proportion d’anguilles européennes disponible sur des marchés de grande distribution suggère que la production à partir de civelles européennes est actuellement bien plus importante que ne le laissent supposer les statistiques disponibles.

[1] Prevalence of critically endangered European eel (Anguilla anguilla) in Hong Kong supermarkets. Richards et al., Sci. Adv. 2020; 6 : eaay0317 4 March 2020.

Une analyse effectuée par la CITES montre que, de 2009 à 2017, les chiffres de production fournis par la Chine et concernant l’exportation de chair d’anguille européenne était de 46 011 tonnes pour une importation de 38 tonnes de civelles d’anguille européenne : soit une production de 1200 kg de filets d’anguille par kg de civelle, c’est-à-dire bien au-delà des normes de production européennes pourtant à la pointe de la technologie et évalué à 600 kg de filets par kg de civelle. Les données répertoriées par la CITES, quand celle-ci les obtient, sont peu précises. Les quantités commercialisées ne sont différenciées dans les bases de données que par des appellations (bodies, live ou meat). L’appellation « live » (vivante) ne donnant pas de précision sur le stade biologique.

On le voit, l’inscription à la CITES n’a pas résolu grand-chose concernant la réduction du marché illégal de l’anguille européenne.

En 2019, l’analyse des saisies effectuées sur le commerce illégal indique que sur les 132 tonnes saisies 120 tonnes (91%) sont des anguilles vivantes (catégorie LIV), mais sans possibilité de savoir s’il s’agit de civelles ou de stades plus âgés. En 2020, 101 tonnes sont également saisies, dont 818 kg de civelles ou anguillettes (catégorie FIG), mais 1,2 tonnes d’anguilles vivantes saisies sont classées encore dans la catégorie indifférenciée LIV.

Cette inscription semble avoir plutôt accru le problème et détourné aussi le marché légal vers d’autres espèces comme l’anguille américaine. C’est le cas depuis 2011, l’anguille américaine constituant 90% des imports répertoriés en Asie, autres que l’anguille japonaise, avec un doublement des apports de 23 tonnes à 47 tonnes ces dernières années, en provenance des USA ou du Canada, mais aussi de la République Dominicaine ou de Haïti[1].

La CITES reconnait d’ailleurs avec honnêteté le problème. « Conversely, there are concerns that the listing, and associated EU ban, has shifted trade to non-EU A. anguilla range States and other Anguilla species, and may have resulted in an overall increase in illegal and/or unsustainable harvest and trade in anguillids”[2]. Le commerce illégal n’a pas été stoppé. La Chine et Hong-Kong constituaient et constituent encore les principales destinations des civelles d’anguille européenne, mais de nouvelles destinations se sont ouvertes à partir de 2018 comme le Vietnam et la Thaïlande[3].

[1] Rapport CITES 2022 SC74 Doc 64.1, Annex 4 – Status of use and trade of anguillid eels.

[2] Par contre, on peut craindre que l’inscription et l’interdiction de l’UE qui y est associée aient déplacé le commerce vers des États de l’aire de répartition de l’anguille européenne non membres de l’UE et vers d’autres espèces d’anguille, et qu’elles aient entraîné une augmentation globale des captures et des filières illégales et/ou non durables d’anguillidés. Page 20 – § Effectiveness of the listing- Rapport CITES 2022 SC74 Doc 64.1, Annex 4 – Status of use and trade of anguillid eels.

[3] Rapport CITES – Seventy-fourth meeting of the Standing Committee Lyon 7 – 11 mars 2022 §7 – Implementation of the CITES – Listing of European eel. Sub § 7.1. Summary, page 66.

L’inscription CITES un boulet pour l’économie de la pêcherie civelière française ?

La réponse est sans aucun doute oui.

La figure ci-dessous (d’après données CIPE, CNPMEM,DGAMPA) montre comment nous sommes passés d’une pêcherie à forte valeur économique, à une pêcherie de faible valeur après la mise en place du règlement européen qui coïncide comme nous l’avons vu avec l’interdiction par la Commission Européenne d’exporter la civelle, même sur le quota de consommation, en-dehors de l’Union Européenne.

Depuis la mise en place du règlement CE 1100/2007, la valeur de la pêcherie s’est écroulée passant de 50 millions d’euros (période 1996 – 2007) à 12,5 millions d’euros (période 2008 – 2023). Par entreprise de pêche (en prenant en compte la diminution du nombre d’entreprises qui est de l’ordre de 60%), la chute de C.A. est très conséquente : de 42 000 euros à 27 000 euros en moyenne.

Socialement, la crise est importante pour la petite pêche professionnelle littorale, estuarienne et continentale. Pour les pêches continentales, la reconversion sur des activités de pêche telles que le filet est difficile voire impossible compte-tenu des restrictions de plus en plus fortes sur les autres espèces. La dernière en date est l’interdiction de toute pêche sur les salmonidés migrateurs affectés par le changement climatique qui agit probablement sur l’abondance des proies disponibles lors de la migration des « smolts » vers leurs zones d’engraissement.

Pourtant on peut faire mieux avec un peu plus de bon sens et d’écoute des acteurs.

La réglementation actuelle avantage volontairement ou involontairement le secteur de l’élevage en isolant totalement le marché européen des importations et des exportations extérieures à l’UE. Si cela permet à la filière d’élevage et de la transformation d’obtenir à des prix modérés de la civelle principalement française, le secteur de la pêche française est privé à la différence des pêcheurs qui exploitent l’anguille américaine et l’anguille japonaise de marchés asiatiques très rémunérateurs. La différence est au moins d’un facteur 5 entre le prix pratiqué en Europe et le prix pratiqué en Asie (400 euros contre 2000 euros en moyenne). Ceci n’est nullement justifié comme on a pu le démontrer ni par une protection de l’espèce européenne, ni par une régulation du marché.

L’AFPMAR a fait, dans un cadre réglementaire prenant en compte à la fois le règlement CE 1100/2007 et l’inscription à l’Annexe II de la CITES, une proposition intitulée « Pêcher moins et valoriser mieux ».

Ceci implique :

- D’abord une modification de la clé de répartition entre proportion de civelles réservées à la consommation et au repeuplement pour mieux s’ajuster à la demande et relever les prix de la civelle de repeuplement qui atteignent à peine la moitié du prix de la civelle de consommation.

- Puis un certificat de commerce non préjudiciable sur la partie consommation pour la civelle. Cette décision est conforme à l’établissement de ce certificat CITES et accordé à des pays comme le Maroc par exemple dès lors qu’il y a un plan de gestion validé par l’UE, une pêche autorisée et réglementée conformément aux objectifs du règlement CE1100/2007. Ceci peut se faire sur tout ou partie du quota de consommation dont le mode de calcul défini par un comité scientifique pour évaluer l’atteinte de l’objectif de réduction assigné par le règlement CE 1100/2007.

Arrêter enfin de faire de la pseudo-science pour éluder la réponse à une question simple : « est-ce que l’export en dehors de l’UE de l’anguille prise sur le quota de consommation est préjudiciable au devenir de l’espèce ? » La réponse au plan biologique est évidemment NON, qu’une anguille soit consommée en Europe ou en Asie, le résultat sera le même : elle ne participera pas à la reproduction !

Le comportement de la Commission Européenne en faisant le forcing pour inscrire l’anguille européenne à l’annexe I de la CITES, sans évaluation des plans de gestion nationaux, montre que la Commission sait très bien que nos demandes sont fondées. Cette fuite en avant pour imposer de manière technocratique un classement à l’annexe I impliquant l’arrêt de la pêche et un gâchis social et économique montre que le classement à la CITES est plus un poids mort qu’un réel avantage pour la protection de l’espèce et de ceux qui en vivent de manière responsable.